Le 28 janvier 2026, la salle des fêtes de l'Élysée vibrait d'une émotion rarement ressentie lors des cérémonies protocolaires. Au milieu des ministres, des hauts fonctionnaires et des industriels en costume trois pièces se tenait un homme frêle au visage buriné par le vent et le temps. Ali Akbar, ce Pakistanais de 72 ans qui a arpenté les pavés de Saint-Germain-des-Prés pendant un demi-siècle, recevait les insignes de chevalier de l'Ordre national du Mérite des mains d'Emmanuel Macron. « Ça y est, je suis chevalier, j'ai réussi », a-t-il lâché avec un large sourire, les yeux embués de larmes, sous le regard ému de son épouse Aziza et de ses enfants. Pour cette occasion unique, il avait troqué son inévitable parka noire et ses chaussures de sport usées contre un costume sur mesure qui semblait lui donner une stature nouvelle, presque majestueuse.

Au-delà de la simple décoration, c'est tout un pan de l'histoire de Paris qui était célébré ce soir-là. Le président de la République a alors prononcé un discours vibrant, saluant en Ali « l'accent du 6e arrondissement » et « la voix de la presse française ». Dans un climat politique souvent tendu sur les questions d'identité, Emmanuel Macron a tracé le portrait d'un homme devenu, par sa seule volonté et son humour, « plus Français que les Français », un « esprit voltairien sorti du Pakistan » qui a su captiver l'intelligentsia parisienne. Ce contraste saisissant entre la solennité du palais présidentiel et la réalité brutale de la rue, où Ali vend ses exemplaires du Monde à la criée, donnait à la cérémonie une dimension presque cinématographique, celle d'une reconnaissance ultime venant couronner une vie de labeur.

Un costume sur mesure pour une légende du bitume

L'image d'Ali Akbar en costume-cravate restera gravée dans les annales du quartier Latin. Habituellement, on le reconnaît de loin à sa silhouette voûtée mais rapide, sa casquette siglée « Le Monde » vissée sur la tête et sa pile de journaux maintenue sous le bras par un élastique. Mais ce soir-là, devant les dorures du salon de l'Élysée, il incarnait une autre version de lui-même : celle d'un sage respecté, venu chercher sa reconnaissance au sommet de l'État. Sa femme Aziza, présente à ses côtés, n'avait peut-être jamais vu son mari aussi solennel, après des décennies passées à le voir rentrer à leur domicile d'Antony, les jambes lourdes de quinze kilomètres de marche quotidienne.

Ce contraste vestimentaire n'était pas qu'anecdotique ; il symbolisait le passage de l'ombre à la lumière. Au milieu des autres récipiendaires, souvent issus de la haute administration ou de la sphère économique, Ali détonnait par son parcours atypique. Là où ses voisins de rang avaient reçu une éducation prestigieuse, Ali avait dû quitter l'école à six ans pour travailler. Là où ils naviguaient dans les bureaux ministériels, lui affrontait les intempéries pour vendre quelques dizaines d'exemplaires. Pourtant, lors de cette cérémonie, il n'y avait aucune gêne, seulement une fierté immense. Ce costume sur mesure, taillé spécialement pour l'occasion, enveloppait un corps qui a porté le poids du monde à bout de bras, selon la formule présidentielle, transformant un vendeur de rue en une icône vivante de la culture française.

Un moment de grâce pour la famille

La présence de sa famille lors de cette remise de décoration donnait une dimension intime à l'événement. Aziza, son épouse, qui a toujours géré le budget familial avec une rigueur parfois militaire, voyait là l'aboutissement d'une vie de sacrifices. Les enfants, élevés dans le respect de la France et de l'effort, regardaient leur père devenir l'égérie médiatique du moment. C'était la reconnaissance que, malgré les fins de mois difficiles et les journées interminables sous la pluie, le choix d'Ali de vivre dignement de son travail avait porté ses fruits.

La bétadine sur les blessures du passé

Pour Ali, cette médaille est bien plus qu'un bout de métal. Il l'a lui-même confessé lors d'un entretien radiophonique : « C'est comme quelqu'un qui met un peu de bétadine sur les blessures ». Ces mots résument parfaitement l'effet apaisant de cette distinction sur un homme marqué par la violence de son enfance et les dures réalités de l'immigration. La reconnaissance de l'État vient panser, symboliquement, les années de labeur anonyme et les humiliations subies. Elle transforme la souffrance passée en une force de vie reconnue et honorée.

« Vous avez porté le monde à bout de bras » : les mots de Macron

Emmanuel Macron, ancien habitué des terrasses de Saint-Germain, connaissait-il déjà Ali Akbar du temps de ses études à Sciences Po ? Toujours est-il que le discours qu'il a prononcé ce soir-là dépassait largement la simple politesse administrative. En qualifiant Ali d'« accent du 6e arrondissement », le président ne désignait pas seulement une origine géographique, mais une identité sonore qui fait désormais partie du paysage urbain parisien. « Vous avez porté le monde à bout de bras et la France dans votre cœur », a-t-il ajouté, utilisant le jeu de mots avec le titre du journal pour élever la fonction d'Ali au rang de mission nationale.

Mais c'est peut-être l'expression « esprit voltairien sorti du Pakistan » qui résume le mieux la singularité de ce personnage. Macron a insisté sur la dimension philosophique de l'humour d'Ali, cette capacité à rire de tout et de tout le monde, ce qui constitue, selon lui, l'une des formes les plus pures de l'intégration à la française. En affirmant qu'Ali devenait chevalier parce qu'il incarnait une « magnifique revanche du destin », le président a également reconnu la souffrance passée de l'homme, transformée en une force de vie contagieuse. Ce n'était pas seulement un vendeur de journaux que l'on décorait, mais un gardien du sens critique et de la liberté d'esprit, des valeurs que la République se plaît à honorer quand elles s'incarnent de manière aussi authentique.

L'hommage d'un ancien client

Il n'est pas anecdotique de noter que le Président lui-même a autrefois acheté ses journaux à Ali. Ce lien, ténu mais réel, créé il y a des décennies sur une terrasse parisienne, a sans doute ajouté une touche personnelle au discours. Macron sait que Ali côtoie le pouvoir sans jamais s'en laisser impressionner, traitant le futur ministre comme l'étudiant fauché. Cette absence de déférence aveugle, typiquement française, a dû toucher le chef de l'État, qui y a vu une preuve de liberté d'esprit.

Plus français que les Français

L'expression « plus français que les Français » est forte, venant d'un président. Elle souligne que l'intégration ne se mesure pas à la couleur de la peau ou au nom de famille, mais à l'adoption d'un certain état d'esprit. En moquant les puissants, en défendant la liberté d'expression par l'humour, et en arpentant la ville avec une constance inébranlable, Ali a incarné ces valeurs républicaines mieux que beaucoup de natifs. C'est cette intégration par le cœur et par le comportement que le Président a voulu distinguer.

Du pavé de Saint-Germain au salon de l'Élysée : le parcours d'un improbable chevalier

Pour comprendre la détermination d'Ali Akbar, il faut revenir sur ses origines et sur l'incroyable périple qui l'a mené des faubourgs d'Islamabad aux boulevards parisiens. Né vers 1953-1954 dans une famille extrêmement modeste, son enfance n'a rien d'une bucolique orientale. Dès l'âge de six ans, il est retiré de l'école pour travailler, subissant la dure loi de la pauvreté et la violence d'un environnement qui ne laissait guère de place à l'insouciance. C'est cette faim de vivre et de liberté qui l'a poussé, à dix-huit ans, à s'engager comme mousse dans la marine marchande, une décision qui allait changer le cours de son existence.

Ce voyage vers l'Occident n'a pas été une simple traversée de quelques jours, mais une véritable odyssée de deux ans, une initiation par l'errance. À bord d'un cargo, Ali a traversé environ quarante pays, passant par l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie et la Grèce, découvrant le monde depuis la cale d'un navire ou les quais poussiéreux des escales. C'est ce périple initiatique qui a forgé son caractère, ce mélange d'endurance et de curiosité qui allait devenir sa marque de fabrique à Paris. Comme l'a souligné le président lors de la cérémonie, cet enfant contraint au travail forcé est devenu, par sa seule volonté, un voyageur du monde, transformant chaque obstacle en marche vers la liberté.

L'enfant qui traversait les frontières sans visa

Le périple d'Ali en tant que marin relève aujourd'hui presque de l'épopée. Dans les années 1970, traverser autant de frontières sans visa ni argent demandait une audace folle et une chance sans nom. Imaginez ce jeune homme, à peine âgé de vingt ans, débarquant dans des ports inconnus, affrontant les dangers d'une route migratoire qui n'avait rien des structures actuelles. Il a dû survivre grâce à son adresse et à son charme, troquant sa force de travail contre un passage vers l'étape suivante. C'est l'école de la vie rude, celle qui apprend à se méfier, mais aussi à faire confiance aux bonnes rencontres.

Ces deux années de navigation ont été, en quelque sorte, le prélude à sa carrière de vendeur de rue. Sur un bateau, comme sur les trottoirs de Paris, il faut être rapide, vif d'esprit et savoir se faire comprendre de tous, quelle que soit la langue. Ali a sillonné les mers, affrontant les tempêtes et les calmes plats, développant cette résilience physique et mentale qui lui permet aujourd'hui, à plus de soixante-dix ans, de marcher quinze kilomètres chaque jour sous la pluie ou le soleil. Son récit évoque ces récits d'aventure où le héros part de rien pour conquérir le monde, sauf que chez Ali, le monde conquis, c'est le cœur des Parisiens.

Arrivée à Paris : le choix de la liberté

Lorsqu'il débarque enfin à Paris au début des années 1970, Ali est un homme en quête de racines, mais refusant de se laisser enfermer dans une condition anonyme. Il ne choisit pas la facilité d'un travail à l'usine ou d'un emploi de bureau, loin des regards. Il rencontre par hasard le professeur Choron, célèbre éditeur de Charlie Hebdo, qui lui propose de vendre des journaux satiriques à la criée. C'est une révélation. Pour Ali, la rue offre un espace de liberté infini : il est son propre patron, il décide de son rythme, et surtout, il est en contact permanent avec les autres.

Il s'installe à Antony avec son épouse Aziza, et chaque jour, il effectue le trajet vers la capitale comme d'autres partent au front. Ce choix de la vente à la criée n'est pas anodin : il permet à cet autodidacte, qui a appris le français sur le tas et grâce aux conversations avec les étudiants de Sciences Po, de s'approprier la langue et la culture de son pays d'adoption. Ali n'est pas seulement un vendeur ; il est un lecteur et un conteur. Il a d'ailleurs publié deux ouvrages, en 2005 et 2009, pour raconter cette épopée personnelle, prouvant que celui qui crie les titres des journaux a aussi beaucoup de choses à écrire dans les marges de l'histoire.

L'art de crier le journal : quand Ali réinventait les unes pour faire rire Paris

Dans le Paris des années 80, acheter un journal à Ali n'était pas un acte anodin, c'était un spectacle. Contrairement aux vendeurs statiques qui se contentaient de tendre le journal en échange de quelques pièces, Ali Akbar transformait chaque transaction en une scène de théâtre improvisée. Il avait compris très tôt que pour vendre un papier, surtout un journal aussi sérieux que Le Monde, il ne fallait pas seulement informer, il fallait divertir. C'est ainsi qu'il développa son talent de « faiseur d'unes », inventant des titres farfelus, absurdes ou scandaleux pour attirer l'attention des clients terrassés des cafés de la Rive Gauche.

C'est au moment où il vendait Charlie Hebdo et Hara-Kiri qu'il affûta ses armes. À l'époque, il n'hésitait pas à crier des phrases qui feraient bondir n'importe quel autre vendeur : « Chirac est une bite à lunettes ! » ou encore « Dieu existe, mais j'encule le pape ». Ces provocations, lancées avec un accent inimitable et un sourire désarmant, faisaient hurler de rire les intellectuels du quartier. Mais lorsqu'il passa à Le Monde, le défi était de taille : comment faire rire avec un journal connu pour son sérieux et sa sobriété ? C'est là que son génie s'est exprimé, en détournant l'actualité pour la rendre digestible, transformant les tristes nouvelles en spectacles de boulevard.

Le pastiche politique comme arme de séduction massive

Ali a rapidement compris que l'irrévérence fonctionnait comme un aimant à clients. En observant les clients des brasseries du 6e arrondissement, il a adapté son discours pour cibler leurs obsessions et leurs ennemis politiques. Face à un client de gauche, il criait que la droite allait s'effondrer ; face à un client de droite, il annonçait la fin du socialisme. Cette capacité à lire l'air du temps et à s'y adapter avec humour a fait de lui un véritable artiste de la rue. Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde, disait de lui qu'il avait un « sens créatif qui faisait beaucoup de bien au journal », reconnaissant ainsi que le vendeur apportait une valeur ajoutée inestimable : le sourire.

Ses cibles favorites étaient souvent les politiques de premier plan. François Mitterrand ou Pierre Bérégovoy ont passé à la casserole de ses plaisanteries, toujours sans méchanceté réelle, mais avec cette touche de deuxième degré qui caractérise l'humour français. Pour Ali, personne n'est intouchable, et c'est peut-être là le secret de sa popularité. Dans un monde où la parole se contrôle de plus en plus, Ali représentait cette liberté tonitruante, la liberté de dire n'importe quoi pourvu que cela fasse rire. Il a réussi le tour de force de rendre un journal élitiste populaire, simplement en le vendant avec la fougue d'un marchand d'illusions.

33 centimes par exemplaire : la réalité économique du rire

Cependant, derrière ce spectacle de rue, il ne faut pas oublier la réalité économique précaire qui était la sienne pendant des décennies. Dans les années 2000, Ali ne gagnait que 33 centimes par exemplaire vendu. Pour atteindre un salaire décent, il devait vendre environ 80 journaux en une heure, un rythme effréné qui le laissait souvent épuisé en fin de journée. L'équation était simple : pas de vente, pas de repas. Sa femme Aziza devait gérer le budget du foyer avec une extrême rigueur, chaque pièce comptant dans la survie de la famille.

Cette précarité financière n'a jamais empêché Ali de conserver sa joie de vivre et son élégance morale. Il continuait à courir de restaurant en restaurant, sa pile de journaux sous le bras, criant ses fausses nouvelles avec l'énergie d'un adolescent. Cette persévérance dans l'effort, malgré des revenus modestes qui n'ont jamais réellement récompensé son talent, donne aujourd'hui encore plus de valeur à son parcours. Le chevalier qui a reçu la Légion d'honneur en 2026 est le même homme qui, trente ans plus tôt, se battait pour vendre un exemplaire de plus afin de payer son loyer. C'est cette dignité dans le labeur qui touche tant les Français, au-delà de la simple anecdote sympathique.

Mitterrand, Tapie et Birkin : les confidences des clients VIP du 6e arrondissement

Saint-Germain-des-Prés a toujours été un carrefour de pouvoir, d'art et de littérature, et Ali Akbar en est devenu, au fil des ans, une institution vivante. Il ne se contentait pas de vendre des journaux aux passants anonymes ; il était le confident de fait des stars qui fréquentent les tables du Café de Flore, des Deux Magots ou de la brasserie Lipp. Sa discrétion et sa gouaille ont permis de tisser des liens uniques avec des personnalités qui, ailleurs, sont entourées de murs infranchissables. Dans ce microcosme parisien, Ali était l'ami qui vous apportait l'actualité, mais aussi qui vous la racontait à sa manière.

L'une des anecdotes les plus célèbres implique Bernard Tapie. Un jour où l'homme d'affaires venait d'être condamné, Ali s'est mis à crier la nouvelle dans la rue, ajoutant sa touche personnelle. Tapie, le voyant, l'a pris en chasse avec un parapluie, dans une scène qui ressemblait à un film de Chaplin. Ce mélange de respect et d'irrévérence est la marque de fabrique d'Ali. Jane Birkin, Laurent Fabius ou François Mitterrand ont tous, à un moment ou un autre, croisé sa route et été séduits par cette énergie solaire. Pour ces puissants, Ali était un lien avec la réalité, une touche de terre-à-terre dans un environnement souvent aseptisé.

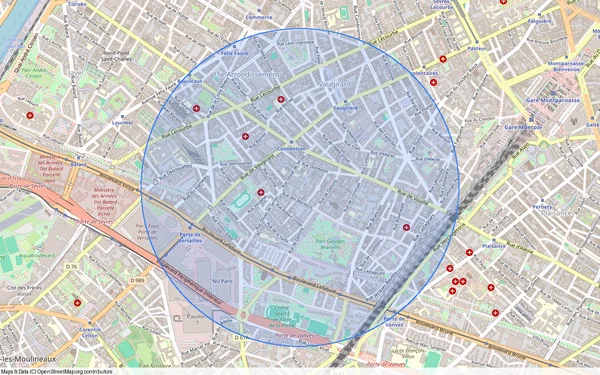

L'omniprésence magique d'Ali selon Hubert Védrine

Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et habitué du quartier, a parfaitement résumé le phénomène Ali dans un témoignage éloquent : « Dans n'importe quel restaurant de Saint-Germain où je vais, il est là. Je le connais depuis longtemps, je ne comprends pas comment il fait pour être dans tous les restaurants en même temps. » Cette omniprésence donnait à Ali une dimension presque surnaturelle, comme un esprit du lieu qui veillait sur le quartier. Il était partout, sans jamais être importun, partageant un mot ici, une blague là, faisant partie du décor autant que les nappes à carreaux ou les chaises en rotin.

Cette capacité à être partout à la fois lui a valu le surnom d'« ami des puissants », mais c'est un titre qu'il portait avec une légèreté désarmante. Pour Ali, un ministre n'est qu'un client comme un autre, peut-être un peu plus exigeant pour la monnaie, mais qui mérite le même sourire. C'est cette absence de déférence hypocrite qui a charmé toute cette faune de notables. En cela, il ressemble à d'autres figures atypiques du paysage urbain qui, par leur singularité, finissent par devenir indispensables, un peu comme Salvatore Coco alias Costa Bordino, qui a marqué les esprits par sa propre présence poétique dans un autre contexte de la capitale.

Une star plus humaine que les autres

La popularité d'Ali a atteint des sommets lorsqu'il a été élu « personnalité préférée des habitants du quartier ». Ce titre, bien moins officiel que sa médaille, est sans doute celui qui touche le plus l'intéressé. Contrairement aux stars de la télévision ou aux politiciens, Ali est une star de proximité. On peut le serrer dans ses bras, on peut discuter avec lui du temps qu'il fait, on peut lui acheter son autobiographie qu'il signe volontiers sur un coin de table de café. Ce mélange de familiarité et de célébrité crée un lien fort, presque affectif, avec les riverains.

Ali vendait d'ailleurs son livre, Je fais rire le monde mais le monde me fait pleurer, aux mêmes clients qui lui achetaient leur journal quotidien. Certains avouaient ne pas apprécier particulièrement le contenu du Monde, mais acheter l'exemplaire juste pour le plaisir de soutenir Ali. « Je n'aime pas ce canard, mais je l'aime bien lui ! » confiait un client un jour. C'est là toute l'ambiguïté charmante de son personnage : Ali a transcendé le produit qu'il vend pour devenir le produit lui-même. Il est devenu une icône vivante, un monument humain que l'on s'empresse de voir passer, sachant qu'un jour, il ne passera plus.

Sauvé in extremis par une pétition : comment le quartier s'est battu pour son « Dernier Mohican »

L'histoire d'Ali Akbar n'a pas toujours été une ligne droite pavée de succès. Il y a quelques années à peine, son métier était menacé de disparition pure et simple. En 2016, la direction du journal Le Monde décida de fermer son entrepôt parisien et de délocaliser le stockage, rendant la logistique impossible pour Ali qui récupérait ses journaux à pied. Pour lui, c'était la fin : il allait devoir arrêter cette tournée qu'il effectuait depuis plus de quarante ans. L'annonce de son départ imminent provoqua une onde de choc dans tout le quartier. On parlait du « Dernier Mohican », de la fin d'une époque.

C'est alors qu'une mobilisation citoyenne inédite se mit en place. Les habitués des terrasses, les clients fidèles et même les simples passants refusèrent d'accepter que leur vendeur favori disparaisse sans tambour ni trompette. L'association des anciens élèves de Sciences Po, menée par Anne-Sophie Beauvais, prit les choses en main et lança une pétition intitulée « Soutenons Ali le dernier crieur de journaux de Paris ». Ce qui n'était au départ qu'un mouvement de bonne humeur allait rapidement se transformer en un véritable combat pour le maintien d'un patrimoine vivant.

7 000 signatures pour sauver 30 exemplaires quotidiens

La pétition en ligne a connu un succès fulgurant, dépassant toutes les attentes. En quelques jours à peine, elle récolta près de 7 000 signatures. C'est un nombre considérable pour une cause qui ne concernait, en apparence, qu'un seul homme et quelques dizaines de journaux. Mais au-delà des chiffres, c'est la nature des soutiens qui interpella : des intellectuels, des artistes, des hommes politiques, mais aussi des anonymes touchés par sa gentillesse. Un restaurateur du quartier résumait bien l'ambiance : « On est ravi qu'il soit toujours là, on sait que ça a été un peu compliqué donc on a tous signé la pétition. »

Cette mobilisation a montré qu'Ali n'était pas perçu comme un simple vendeur, mais comme un élément structurel du quartier. Sans lui, le café du coin perdait un peu de son âme. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, transformant la lutte d'Ali en une affaire nationale. C'est ce rassemblement spontané, cette preuve d'affection massive, qui a finalement forcé la direction du Monde à revenir sur sa décision. On ne supprime pas aisément une institution qui a le soutien inconditionnel de son public, surtout quand ce public est influent et loyal.

Le compromis logistique pour continuer la tournée

Face à cette vague de soutien, Le Monde dû trouver une solution exceptionnelle. Il n'était pas question de réouvrir un entrepôt juste pour une personne, mais l'institution ne pouvait pas se permettre la mauvaise publicité d'un aliéné par ses propres fidèles. Un compromis logistique fut trouvé : le journal accepta de maintenir un service spécial de livraison pour Ali, lui fournissant quotidiennement une quarantaine d'exemplaires déposés à un point de chute accessible.

Cette décision est tout à fait remarquable si l'on y réfléchit. Une grande entreprise nationale de presse a accepté d'adapter toute sa chaîne logistique pour un seul et unique client, non pas pour des questions de profit, mais pour des raisons symboliques et affectives. C'est dire la force du lien qui unissait Ali à son journal et à son quartier. Ce compromis a permis à Ali de continuer sa tournée, même si le nombre d'exemplaires avait diminué. C'était une reconnaissance implicite : tant que tiendrait Ali, la tournée tiendrait. C'est une belle leçon de résistance face à la rationalisation économique aveugle.

« Ici, il n'y a plus d'âme » : le combat d'Ali contre la déshumanisation de Saint-Germain

Si Ali Akbar continue de marcher aujourd'hui, c'est avec une certaine amertume face à l'évolution du quartier qu'il chérit tant. Saint-Germain-des-Prés a changé, et pas dans le bon sens selon lui. L'endroit, autrefois haut lieu de la création intellectuelle et des débats d'idées, est devenu, selon ses mots, « pire que les Champs-Élysées ». Il ne fréquente plus les Deux Magots ou le Café de Flore, désormais occupés par une foule de touristes pressés qui cherchent une photo plutôt qu'une conversation ou un journal. Pour Ali, le décor est resté le même, mais les acteurs ont changé.

« Ça, c'est fini. Il y a de l'argent, mais il n'y a plus d'âme », déplore-t-il en regardant les terrasses bondées. Cette phrase résume le désarroi d'un homme qui a vu passer des générations d'écrivains, de philosophes et de journalistes, remplacés par des consommateurs en quête de selfies. Le quartier a perdu sa fonction de lieu de rencontre et de pensée pour devenir un parc d'attractions à ciel ouvert. Ali se sent parfois comme un intrus dans ce nouveau décor, un témoin gênant d'une époque révolue où l'on prenait le temps de discuter politique avec un vendeur de rue.

De 150 à 30 journaux : la chute silencieuse de la vente à la criée

Les chiffres sont impitoyables et racontent une autre histoire, celle de la mutation médiatique. Au début de sa carrière, Ali vendait entre 150 et 200 journaux par jour. C'était une autre époque, celle où l'information se consommait sur papier et où le crieur était indispensable pour connaître l'actualité du jour. Aujourd'hui, sa vente quotidienne est tombée à environ 30 exemplaires. La faute à la transition numérique, bien sûr, mais aussi à la transformation des habitudes de consommation des Parisiens qui désormais consultent leur smartphone en attendant leur café plutôt que d'acheter un journal.

Ali l'analyse avec une lucidité désabusée : « Tout est numérique maintenant ». Il ne s'oppose pas à la technologie pour autant ; il a lui-même un compte Instagram actif (@aliakbar_sgdp) qui compte 12 000 abonnés, et s'en sert pour garder le lien avec ses fans. Mais il constate la perte de ce lien humain direct, cet échange de regards, cette poignée de main qui accompagnait l'achat du journal. L'écran n'a pas la chaleur de la main, et Ali estime que c'est là que réside la véritable déshumanisation de notre société. Il se bat contre cette obsolescence en continuant d'offrir une alternative analogique dans un monde de plus en plus dématérialisé.

« La retraite, ce sera au cimetière »

Malgré l'âge, malgré la fatigue et la baisse des ventes, Ali ne compte pas s'arrêter de si tôt. Lorsqu'on lui demande s'il envisage la retraite, il répond avec cette formule définitive : « La retraite, ce sera au cimetière ! ». C'est une façon de dire que son travail n'est pas une corvée, mais une raison d'être. Marcher, vendre, discuter, c'est ce qui le maintient en vie. À 72 ans, avec une retraite modeste de 1000 euros par mois, il continue de parcourir quinze kilomètres chaque jour, de 15 heures à 22 heures, du lundi au dimanche, sans faillir.

Cette décoration de chevalier, il la voit comme une forme de réconfort, une reconnaissance qui arrive à point nommé. « C'est comme quelqu'un qui met un peu de bétadine sur les blessures », a-t-il confié à la radio, faisant référence aux épreuves de son enfance et aux difficultés de sa vie d'immigré. La médaille ne répare pas tout, mais elle apaise les injustices ressenties. Elle lui dit que ses efforts n'ont pas été vains. Tant que ses jambes le porteront, Ali sera là, une silhouette familière sur les pavés de Paris, dernier témoin d'un monde qui disparaît lentement.

Une bétadine sur les blessures de la vie : ce que le chevalier Akbar apprend à la France de 2026

La remise de l'Ordre national du Mérite à Ali Akbar ne doit pas être vue comme un simple coup de communication politique ou une anecdote sympathique en ces temps troublés. Elle porte en elle une signification bien plus profonde pour la France de 2026. À travers ce parcours incroyable, c'est l'idéal républicain qui est célébré : celui du mérite et de l'effort, indépendamment de l'origine, de la naissance ou de la fortune sociale. Ali Akbar incarne cette version de la France à laquelle beaucoup aspirent, une terre d'accueil où l'on peut devenir « le plus Français des Français » par sa sueur, son humour et sa résilience.

Cette distinction arrive à un moment où la société française est parfois fracturée par des questions identitaires. En honorant ce Pakistanais venu de rien, devenu une star du 6e arrondissement, Emmanuel Macron envoie un message fort sur la capacité de la culture française à absorber et à valoriser ceux qui l'embrassent sans réserve. Ali n'est pas un modèle d'intégration parce qu'il a réussi financièrement, il l'est parce qu'il a su s'emparer de l'essence de l'esprit français — la raillerie, la liberté, la culture — pour la restituer au monde avec sa propre sensibilité. Son parcours est une réponse vivante aux crispations, une preuve par l'exemple que l'altérité peut enrichir le corps social plutôt que de l'affaiblir.

La fresque rue du Four : quand la ville immortalise son histoire

Ali a d'ailleurs reçu une autre forme de consécration, peut-être plus durable encore qu'une médaille : son visage est désormais immortalisé sur les murs de la capitale. La mairie de Paris a fait réaliser une fresque géante à son effigie rue du Four, dans le 6e arrondissement. C'est une reconnaissance officielle : Ali Akbar fait désormais partie du patrimoine de la ville. Il est traité comme un monument historique, au même titre qu'une statue ou un bâtiment classé. Son sourire peint sur la brique surveille les passants, rappelant à tous que la ville est faite avant tout de ceux qui la parcourent.

Cette fresque, ainsi que les cartes postales à son effigie vendues dans les kiosques du quartier, scellent son statut de mascotte du quartier Latin. Il est entré dans la postérité, non pas par les livres d'histoire, mais par la mémoire collective des habitants et des visiteurs. Pourtant, Ali reste humble. Il a promis de continuer sa tournée tant que ses jambes le permettront, chevalier ou pas. Car pour lui, la vraie récompense n'est pas dans les décorations ni dans les fresques, mais dans le regard complice d'un client à qui il vient de faire sourire.

Conclusion : Une leçon de vie et de dignité

En conclusion, l'histoire d'Ali Akbar dépasse largement le cadre de la simple biographie d'un vendeur de journaux. Elle devient le symbole de la reconnaissance des héros de l'ordinaire, de ces anonymes qui, par leur présence constante et leur bonne humeur, tissent le lien social urbain. Dans une France qui cherche souvent ses repères, Ali offre une boussole faite de solidarité et d'humour. Son parcours, du pavé au salon de l'Élysée, rappelle que la grandeur ne se trouve pas toujours là où on l'attend, et que parfois, la voix la plus audible est celle qui crie le journal à la criée.